“La estructura espacial de las calles define – mucho más de lo que creemos – la vida urbana, la economía de proximidad, la movilidad y la seguridad ciudadana.”

Entrevista a Itziar Navarro: Arquitecta y Urbanista, combina divulgación, formación y análisis profesional a través de tres plataformas clave: su web sobre Sintaxis Espacial, el pódcast Urbanistas y la consultora UrbanisiM. Con ellas impulsa una nueva manera de pensar y planificar las ciudades basada en datos, movimiento humano y diseño urbano eficiente.

Itziar Navarro es arquitecta por la Universidad de San Sebastián y divulgadora especializada en Sintaxis Espacial, una teoría científica que analiza la red de calles y el flujo de movimiento en las ciudades. Desde su blog, sintaxisespacial.com, y con proyectos como UrbanisiM, Navarro ha impulsado una nueva forma de entender el urbanismo basada en cómo las personas se mueven y viven el espacio urbano. Esta entrevista, fruto de una conversación en profundidad, revela su visión crítica del urbanismo clásico y su apuesta por herramientas científicas y tecnológicas para diseñar espacios urbanos funcionales, sostenibles y humanos.

Cuéntame de dónde vienes y cómo has llegado a comunicar en redes lo que haces.

Estudié arquitectura en San Sebastián. Durante el doctorado descubrí de casualidad la teoría de la Sintaxis Espacial, una herramienta que analiza el flujo de movimiento en las ciudades a partir de la red de calles. Me fascinó que algo tan potente no se enseñara en las escuelas. Desde entonces, llevo más de 10 años divulgándolo. Empecé un blog y pasé por todas las fases del marketing digital hasta encontrar el equilibrio para explicar cosas complejas sin ser técnica en exceso. Con el tiempo me he dado cuenta de que comunicar bien es tan importante como tener buenos datos.

“Las ciudades tienen un ADN espacial. Si no lo entiendes, diseñarlas es como operar a ciegas.”

Has creado varias webs: Sintaxis Espacial, un podcast y Urbanisim. ¿Por qué tres espacios distintos?

Primero fue Sintaxis Espacial, que es la traducción de Space Syntax. Luego creé el podcast «Urbanistas» como excusa para hablar con gente muy ocupada que me interesaba. Y por último, Urbanisim, una startup que lanzo con un colega desde la Universidad. Ahí aplicamos análisis urbano a proyectos reales: explicamos por qué un barrio no funciona, por qué no hay movimiento o por qué hay inseguridad. Es una forma de transferir conocimiento científico a contextos prácticos. También buscamos formar a nuevas generaciones de profesionales con una mirada basada en datos, no solo en tendencias.

Hablas mucho del flujo de movimiento. ¿Qué es exactamente?

Es la cantidad de gente que pasa por una calle. Y se puede calcular. Los humanos nos orientamos buscando caminos rectos, sencillos, que entendemos. No siempre es el más corto. Cuando calculas la red completa de calles, ves qué zonas tienen flujo natural y cuáles no. Los resultados del software coinciden con la realidad. Esto permite prever qué calles serán exitosas o problemáticas. Lo fascinante es que esta información es universal: se aplica igual en Londres que en Quito. Y lo mejor: se puede modificar, reforzar o corregir con intervenciones muy concretas.

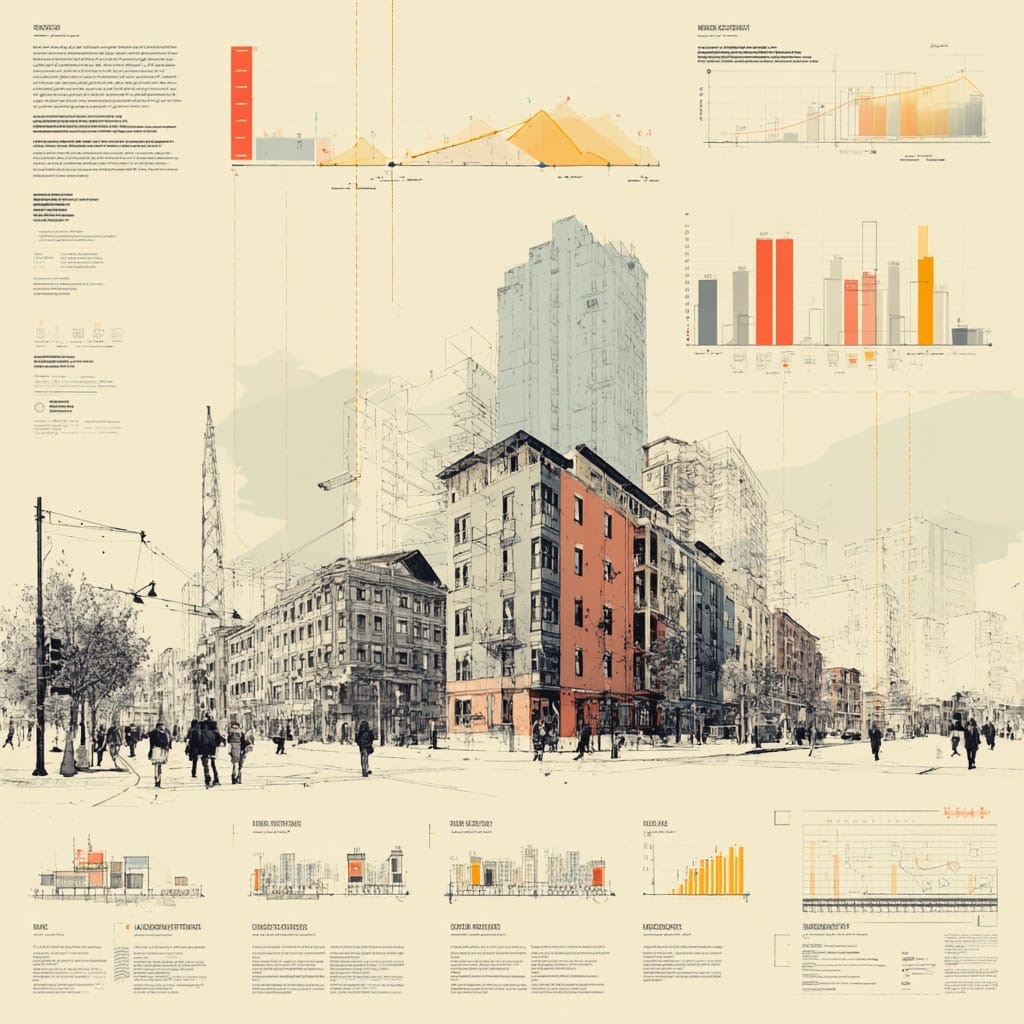

¿Qué aplicación tiene esto en la planificación urbana?

Podemos anticipar qué va a pasar si se construye algo. A menudo se hacen intervenciones que no funcionan y no se sabe por qué. Nosotros explicamos el porqué y ofrecemos soluciones. Para negocios, por ejemplo, podemos indicar dónde abrir un local en función del flujo. Y en urbanismo, se pueden detectar zonas segregadas y actuar conectando mejor las calles. Incluso hemos colaborado en planes de renovación urbana donde los datos han ayudado a priorizar qué calles recuperar. En proyectos de vivienda social, por ejemplo, esto puede marcar la diferencia entre integración o aislamiento.

¿Trabajáis en solitario o como parte de equipos más amplios?

Lo ideal es participar como parte de un equipo multidisciplinar. Aunque a veces entramos solo como diagnóstico. Hacer un plan urbano es muy complejo, entran muchos perfiles: abogados, ingenieros, técnicos. Pero nuestra parte ayuda a entender lo que está pasando en la red de calles. Y cada vez más, nos llaman para validar propuestas de concursos o planes generales, desde una mirada funcional. Y también asesoramos a ayuntamientos pequeños que no tienen tantos recursos, pero quieren entender por qué su pueblo está perdiendo vida o negocio.

Críticas el modelo de «ciudad verde». ¿Dónde ves el conflicto?

Hay un error cultural que asocia verde con sostenibilidad. Pero muchas veces se ponen zonas verdes que no usa nadie, o peor, que crean barreras. La ciudad compacta es más saludable: puedes ir andando, haces varios recados en un solo trayecto, ves gente, hay vigilancia natural. Eso es salud física y mental. La dispersión mata la ciudad. Y además hay un tema de mantenimiento: muchos parques acaban abandonados porque no están bien conectados con la ciudad. Me gusta repetir: no es solo poner verde, es saber dónde y por qué.

¿Cómo encaja esto con el discurso post-COVID sobre salud, arquitectura y ciudad?

Salud no es solo aire limpio. Es también que puedas andar, que veas gente, que los mayores no estén aislados. Una ciudad compacta favorece todo eso. No tiene sentido vivir en unifamiliar a las afueras si eso implica usar el coche para todo. Eso es perder tiempo, dinero y salud. Y la pandemia nos demostró que vivir en barrios bien conectados, con servicios cerca, era clave para el bienestar. Es una cuestión de justicia urbana: las ciudades deben cuidar a los más vulnerables, no solo ser agradables para quien puede elegir.

“No es solo dónde pones un parque, sino cómo lo conectas: el flujo urbano lo es todo.”

En ciudades como Barcelona o Madrid se prevé crecer en millones de habitantes. ¿Qué opinas?

No sé quién hace esos cálculos. Pero más allá de eso, lo importante es cómo se crece. Hay que densificar hacia dentro, aprovechar vacíos urbanos. Muchas zonas modernistas tienen espacio desaprovechado que recalienta la ciudad. Y no se calcula bien cómo conectar las nuevas zonas con la red existente. Eso es clave. Además, necesitamos evaluar cómo las nuevas zonas pueden convertirse en policentros, no solo crecer en periferia. Y esto implica tener datos, simulaciones y sobre todo, escuchar a quienes ya viven en esos lugares.

¿Cómo afecta la IA a tu trabajo?

Tiene potencial. La IA es buena analizando datos, pero hay que enseñarle el porqué de los datos. Hay ya herramientas para calcular flujos con plugins específicos. Integrar eso con IA sería el siguiente paso. Yo ya trabajo con algunas herramientas que ayudan a afinar resultados. Lo importante es que la IA no sustituya la comprensión del espacio. Debe ayudarnos, no decidir por nosotros. Y sobre todo, la IA no debe reforzar modelos urbanos fallidos por sesgos en los datos. Hay que educarla con conocimiento urbano, no solo con estadísticas frías.

¿Qué propones como futuro para la planificación urbana?

Comunicar, divulgar y educar. Hay que enseñar a calcular bien las calles, entender su función. Dejar de seguir modas urbanas y buscar las leyes universales del urbanismo. Las ciudades tienen ADN. Si no lo respetas, no funcionan. Podemos arreglar barrios segregados. Pero hay que entender qué falla. Y necesitamos una nueva generación de urbanistas que mezclen ciencia, tecnología y sentido común. El futuro es híbrido: técnico y humano a la vez. Y necesitamos urbanistas valientes, que se atrevan a decir que el render bonito no basta.

Reflexión final: ¿cuál es tu papel en los próximos años?

Estoy en modo comunicativo. Me contacta mucha gente que quiere saber más. Quiero que se aprenda a calcular la ciudad como sistema. Hay que dejar de hacer lo de siempre. Hay que diseñar ciudad-ciudad, no suburbios verticales ni jardines vacíos. Y eso se puede hacer. Solo hace falta entenderlo. Creo que mi rol ahora mismo es hacer de puente entre el conocimiento técnico y la acción urbana. Hacer que esto llegue a más gente. Y también impulsar alianzas: entre arquitectos, ingenieros, científicos de datos, vecinos, comerciantes. La ciudad es de todos. Y hay que diseñarla con todos.

“La Sintaxis Espacial y el Urban Analytics permiten predecir por qué una calle funciona… o fracasa.”

Otros artículos publicados en Construnews